Визитка команды Прекрасное далёко

Школа п. Тимирязевский

Адрес школы:

Приморский край, Уссурийский район, п. Тимирязевский, ул. Воложенина №17

Индекс: 692539. тел./факс 8-(4234)-392-310

Обратный адрес: t-us@mail.ru

16 сентября 1985 года – школа открыла свои двери для учеников и первых ее учителей. Директор нашей школы – заслуженный учитель РФ – Кузнецов Евгений Владимирович. На 2007-2008 учебный год в школе обучается 290 учащихся, приезжают учиться к нам не только из соседних сел, но и из г. Уссурийска. За 20 лет работы школа выпустила 14 серебряных и 4 золотых медалистов.

Преподают в школе 18 первоклассных, одарённых специалистов, из них 6 Почётных работников общего образования и 1 Заслуженный учитель РФ.

Школа оборудована новыми кабинетами физики, биологии, русского языка и литературы. Имеется компьютерный класс.

Исторический музей

Гордостью школы является исторический музей .

Хоккейная коробка .

В школе работают стрелковый, волейбольный, бадминтонный, баскетбольный кружки, а также – секция каратэ. Немалое внимание уделяется спортивному воспитанию учащихся: школа имеет прекрасную хоккейную коробку, спортивный зал, футбольное поле, площадку ГАИ.

Главные ориентиры работы школы – «Отчизна», «Культура», «Здоровье и спорт», «Семья».

Девиз нашей школы: «Делать все возможное сегодня».

Наша команда .

Название команды <<Прекрасное далёко>>

Прошлое для нас - прекрасное далёко,

но и будущее также прекрасно и далеко.

Наш девиз

Мы шагаем дружно,

Нянек нам не нужно.

Учимся мы на УРА!

Цель достигнута всегда.

Представители команды:

Фроленкова Римма Анатольевна

Фроленкова Римма Анатольевна - наш руководитель, любимый учитель географии - мозг команды.

География – наш любимый предмет,

Ни двоек, ни троек у нас по нему нет.

Римма Анатольевна – лучший учитель,

В нашем проекте – руководитель.

Малкова Светлана

Малкова Светлана – ствол мозга, Ученица 10 класса

А Светлана у нас артистичная,

Роли у неё просто отличные,

Со всеми уроками дружит она,

И цели своей достигнет всегда.

Насадюк Алёна

Насадюк Алёна – гипофиз, Ученица 10 класса

Улыбка Алёнкина – солнечный лучик,

Выиграет всё и приз свой получит.

Стишки весёлые любит писать,

И Шекспира на ночь читать.

Ильчук Анна

Ильчук Анна – мозжечок Ученица 10 класса

Анька – чёткий, клёвый друг,

Её любят все вокруг.

Английским занимается

И танцами увлекается.

Кистер Юрий

Кистер Юрий – левое полушарие, Ученик 9 класса

Юра – отличный, спортивный пацан,

Любому обидчику даст он щелбан.

Хоть получил наш Юрка тумак,

Он далеко у нас не дурак.

Колесник Елизавета

Колесник Елизавета – правое полушарие, Ученица 6 класса

Хорошая девочка Лиза,

Совсем она не каприза.

Весёлая, игривая,

Она у нас красивая.

Историческая статья.

Имена на карте Уссурийского городского округа. 2008 год – знаменательный год для Приморья. В этом году исполняется 70 лет со дня образования Приморского края. В 2008 году исполняется также 150 лет со времени подписания Айгунского договора, который закрепил право России на Приморье, и 142 года со дня рождения города Уссурийска. За это время произошло много исторических событий, участниками которых были люди, чьи имена запечатлены в названиях улиц, населенных пунктов, географических объектах Уссурийского округа. Первые крестьяне – поселенцы осваивали наши земли, казаки охраняли границы, ученые – исследователи изучали природу. Кто эти люди, как они жили? Разные судьбы, характеры. Их имена – это историческая летопись подвигов замечательных русских людей.

Мы бережно храним память о них. Это не только наше прошлое, настоящее, но и будущее.

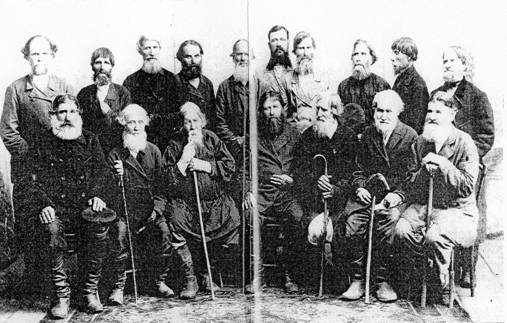

Одним из первых поселений Южно-Уссурийского края было село Никольское (ныне г. Уссурийск), по одно¬именному названию села переселенцев из Астраханской губернии. В 1866 году выходцы из Астраханской губернии (13 семей) и одна семья из Воронежской губернии во главе со старостой Галичевым Андреем Павловичем основали в Приморье новое село Никольское.

В первом ряду (слева на право): Кравцов Лукьян, Лавренцов Макей, Лисицын Никита, Назаренко Спиридон, Ивашинников Антон, Сегедин, Чумаков Яков. Во втором ряду (слева на право): Дуганов Павел, не узнан, Сахнов Афанасий, Назаренко Лукьян, Сивашов Карп, Павлюков Леонтий, Ивашинников Григорий, Сивашов Михаил, Гужва, Чумаков Иван.

Среди первых основателей села Никольского были семьи Житниковых, Кузнецовых, Масютиных, Сивашовых, Назаренко и других. Первую улицу в честь своей родины переселенцы назва¬ли Астраханской (ныне Сибирцево). Уже на следующий год, в 1867 году, в Никольское прибыла новая небольшая группа переселенцев. В 1868 году, в начале мая в село пришли около 20 солдат. Кроме того, в 1868 и в 1869 годах Никольское выросло еще на 18 семей, которые прибыли из Астраханской губернии. Первые дома начали строиться на углу нынешних улиц Сибирцево и Краснознаменной.

Постепенно обзаводились хозяйством, инвентарем. Сообща преодолевали трудности, боролись с наводнениями, болезнями, корчевали тайгу.

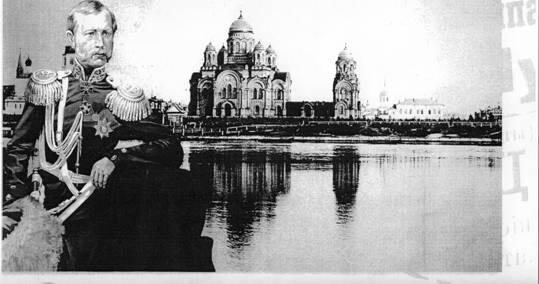

Расширялась в Приморской области Уссурийское казачье войско. В связи с ростом воинского гарнизона Никольско¬го, царским указом в 1882 году было решено заложить в Никольском лазарет на 100 полатей, и в 1914 году на этом месте вырос военный госпиталь. К концу 80-х годов село Никольское стало центром сухо¬путных войск Приморской области. В 1883 году в Никольском была впервые открыта церковно-приходская школа. Это было единственное учебное за¬ведение, обслуживающее детей. Постепенно росло и расширялось село Никольское. В 1881 году его население уже составляло 800 человек (без учета войск). Шло строительство железной дороги от села Никольского в направлении Владивостока. В километре от села была заложена станция Кетрицево (названа в честь инженера путейца Кетрицева), а около нее возник поселок с таким же названием. 3 апреля 1898 года Комитет Министров утвердил представление местных властей о переименовании села в город. В казенной бумаге предписывалось: «Образовать из села Никольского Южно-Уссурийской железной дороги, поселка Кетрицево город под названием Никольск-Уссурийский». 20 февраля 1935 года Никольск-Уссурийский был переименован в город Ворошилов, а 29 ноября 1957 года – в Уссурийск. В 1988 году постановлением Совета Министров РСФСР Уссурийск отнесен к категории исторических городов, чем подтверждена его большая культурно-историческая значимость. Все новые и новые крестьянские наделы появлялись запад¬нее села Никольского. Возникли заимки и выселки Никольских крестьян: Ивашинниковых, Баканевых. Крамаровых, Павлюковых, Сахновых, Сивашевых, Назаренко, Симушко и других. Крестьянские дворы росли как грибы, что привело к об¬разованию нового большого села Новоникольск в семи кило¬метрах от села Никольского. А с образованием города Никольска-Уссурийского немалая часть крестьян, не пожелавшая перейти в мещанское сословие, переехала в Новоникольск. Поэтому история образования села Никольского вместе с тем является историей и села Новоникольского. В связи с этим в книге «Историко-экономическое описание При¬морской области», изданной в 1910 году, годом образова¬ния обоих поселений назван 1866 год. Село Пуциловка образовано корейскими переселенцами в 1868 году. В 1896 году насчитывалось 148 дворов с населением 1130 человек. Имелась церковь. В 1914году построено здание малокомплектной начальной школы. Название дано в честь М.П. Пуцило - государственного чиновника, создателя первого русско-корейского слова. В 1870 году Михаила Павловича Пуцило перевели в Южно-Уссурийский край, где он стал отвечать за обустройство в Приморье корейских иммигрантов.С 1879 года наплыв их сильно возрос. Днем и ночью молодой чиновник хлопотал об обустройстве быта беженцев, многие из которых были на грани голодной смерти. Благодарные корейцы поставили ему два деревянных памятника, а одну из своих деревень назвали Пуциловкой. Село Воздвиженка, названное в честь праздника Воздвижения Христа Господня, образовано в 1883 году переселенцами с Украины (26семей). Первыми поселенцами были Акуленко Ефим, Артюх Иван, Атрышко Ульян, Тирка Сидор и др. Долог и труден был путь первых переселенцев. Сначала поселились на берегу р. Раковки, но в связи с тем, что в сильные дожди пойма реки затапливалась, они сдвинулись на берег р. Репьёвки. Основная часть жителей приехала на пароходе в 1886 году из Черниговской губернии. Это семьи Капитона Кузнецова, Коваленко, Лутченко, Заводиленко, Гаркуши, Адаменко, Буштрук, Коляда, Лепёхи и др. Долгое время жили в землянках, но рядом стоял крепкий лес. Постепенно село начало застраиваться. Отстраивали для себя заимки, на которых держали скот, сажали хлеб, держали пасеки. Данила Наконечный, первым завел пчел в 1899 году. В 1897 году построена церковь, двухклассная школа. Село Улитовка (Улитиха) было образовано в 1900 году (44 семьи). Одним из первых поселенцев был Павлюк. По одной версии название Улитовка образованно от китайского «Улитихе». До 1930-35гг. это было очень большое купеческое село, через которое проходил торговый путь из Владивостока в Китай. Село Раковка образовано в 1883 году по приказу заведующего переселением Ф.Ф. Буссе (27 семей). Первыми поселенцами были Безногий Ефим, Бохань Никифор, Белоножко Авикентий, Ворон Григорий и др. В 1894 году построена церковь. Существует несколько версий названия села. По одной версии первые переселенцы прибыли из села Раковки Черниговской губернии. По другой, село названо в честь инженера Раковского, руководившего станцией усиления, обеспечивающей телефонную связь по линии Владивосток – Хабаровск. По третьей – село и река обязаны ракам, обитавшим в этой реке. Село Глуховка также образовано в 1885 году переселенцами из далёкой Украины, где раскинулся небольшой город Глухов, что в Черниговской губернии. Поселились они на берегу небольшой, но полноводной реки Варочка, что вблизи села Никольское. Братья Дехтярёвы Иван Семёнович, Тимофей Семёнович и Дмитрий Семёнович основали поселение, дав ему родное по звучанию имя – Глуховка. Переселенцы выращивали овощи для себя, заготавливали лес, который продавали в Уссурийске. Село Красный Яр образовано в 1870 году из староверов, которые по предложению иркутского генерал-губернатора М.С. Корсакова, переселились в количестве 75 семей из Якутской области. Из их числа – 30 семей прибыли в Приамурье (Приморье) морем через Аянский порт и обосновались на месте, где находится Красный Яр, а 35 семей пришли через Иркутск и устроились было в Ильинке, вблизи озера Ханки, откуда в 1897 году переселились в Красный Яр. Место было очень красивое, отсюда и название. В 1907 году – 31 семья ушла из этого села в район бухты Св.Ольги. Вскоре ушли и еще три семьи, исключительно из-за новоселов, оказывающих дурное влияние на молодежь: завелись кабаки, гармоники и пр. Село Борисовка основано в 1883 году первыми поселенцами (21 семья). Первыми поселенцами были Аничко Иосиф, Давыденко Алексей, Джим Архип, Заяц Вакула и др. В 1884 году прибыло ещё 4 семьи, а в 1885году – 6 семей. Получили 1250 рублей правительственного пособия, т.е 250 рублей на душу. Кроме того бесплатно получали рабочий скот, коров, земледельческие орудия, домашнюю утварь, семена зерновых. В течение первых 5лет освобождались от государственных податей и повинностей. На семью выделялось 100 десятин. В 1885 году они построили церковь и школу. Место было удобное, выращивали овощи, садили фруктовые деревья, которые часто вымерзали. В 1884 году у крестьянина Варравы в с. Ивановка купили несколько семей пчел. Но частые наводнения приносили большие убытки. К 1910 году в селе открылись питейные заведения, торговая лавка; были построены 3 мельницы (2 водяные и 1 паровая). В селе работал фельдшерский пункт. Первым фельдшером был Краш. В 1915 году в селе было 96 дворов с населением 873 души. Крестьянин Я.А.Коломеец держал почтовую гоньбу (занимался доставкой почты). При образовании села в округе находилась значительная территория, занятая лесом. Но переселенцы постепенно и неуклонно истребляли лес. Истребляли не столько топором, сколько огнём, устраивая палы.Село названо в честь казака есаула Борисова. Селение Кугуки, образованное в 1896 году (19 семей), названо в честь Саввы Кугукова, который вместе с Григорием Орешковым были ходоками по образованию села. Один из переселенцев Яков Семененко в 1900 году завел пчел. Несколько сёл Уссурийского района носят имена первых губернаторов Сибири и Дальнего Востока. Село Корфовка., основанное в 1909 году, названо в честь Корфа Андрея Николаевича.

В мае 1884 Корф стал Приамурским генерал-губернатором и командующим войсками Приамурского военного округа. На этом посту Корф проявил выдающиеся способности. Он заботился о колони¬зации Южно-Уссурийского края, особое внимание обратил на охрану промысла котиков на Командорских о-вах, содей¬ствовал развитию мореходных связей европейской России с Дальним Востоком.

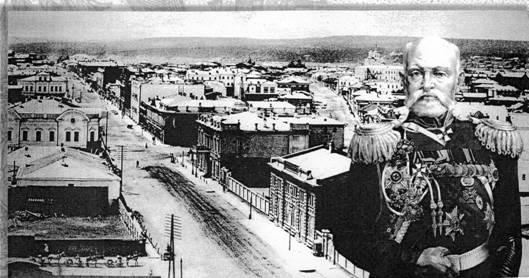

Село Линевичи (Линевичево) официально было образовано в 1900 году, когда 72 семействам были отведены земельные участки общей площадью 7298 десятин. Своё название деревня получила ещё в 1897 г., в честь генерала Линевича, выхлопотавшего крестьянам около 500 десятин леса. Её основали переселенцы из Киевской и Черниговской губерний. Вначале было две семьи: Прокофия Кугукова, который и выбрал место по указанию переселенческого начальства, и семья Макухи. В 1901 году было уже 50 семей. Удобных земель было мало, поэтому землю сдавали корейцам в аренду. В1900г. рядом с деревней был основан женский Рождество-Богородицкий монастырь, в благоустройстве которого участвовал Н.П.Линевич. В честь которого и названо село.

Линевич (Леневич) Николай Петрович русский военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант Приамурья. В 1904 — командующий Маньчжурской армии. Во время службы на Дальнем Востоке Н.П. Линевич в основном находился в Никольске – Уссурийском, куда привёз свою семью. Наш город многим ему обязан. 19 апреля 1903г.состоялась массовая посадка деревьев по Бульварной улице.

В марте 1904г. Н.П. Линевич был удостоен звания почётного гражданина города Никольска – Уссурийского. Именем Линевича были названы улица и форт во Владивостоке.

Село Николо – Львовск названо в честь Гондатти Н.Л., образовано в 1910 году

Гондатти Николай Львович — первый гражданин генерал-губернатор Приамурского края, этнограф, приват-доцент Московского университета.

В 1893-97гг — начальник Анадырской округи, впоследствии — заведующий переселенческим делом в Приморской области. В 1899 году за обширное исследование Анадырской округи удостоен Большой золотой медали РГО. С 1900 года по 1908 год — на государственной службе в Сибири. В 1909 году участвовал в Петербурге в совещании,посвященном воп¬росам о нуждах Сибири. В 1910 году назна¬чен Уполномоченным Комитета по заселению Дальнего Востока, начальником Амурской экспедиции. В 1911-17гг — Приамурский генерал-губернатор. При Гондатти было завершено строительство Амурской железной дороги, железнодорожного моста через Амур, созданы заповедник «Кедровая падь», Южно-Уссурийский отдел РГО и др. Село Корсаковка основано корейцами в 1869 году. В 1870 году в Корсаковке корейцы построили первую миссионерскую часовню Святого Иннокентия Иркутского, которая упразднена в 1887 году в связи со строительством церкви. В 1912 году в Корсаковке было 172 двора и проживало 1142 человека. Первопоселенцы (корейцы) садили овёс, бобовые, просо, табак. Русские – ячмень, пшеницу, гречиху. Село Корсаковка названа в честь М.С. Корсакова.

Михаил Семёнович. Корсаков был утвержден в должности генерал – губернатора Восточной Сибири царем Александром II в 1861 году.

В 1862 году М.С. Корсаков отметил в южном Приморье ряд мест, при¬годных для заселения (одним из таких мест позднее станет с. Корсаковка), посетил южные гавани, включая Владивосток. Принял ряд мер по укреплению границ с Кита¬ем и скорейшему заселению Приморского края. М.С. Корсаков много внимания уде¬ляет другим спорным территориальным вопросам и прежде всего Сахалину.

Село Кондратеновка (ранее Кондратеново) основано в 1909 году офицерами, участниками русско-японской войны, которые на сходе решили назвать свое село в честь Кондратенко Роман Исидорович

Кондратенко Р.И.(1857-1904гг) – русский генерал-лейтенант, знаменитый защитник Порт-Артура. Состоя начальником обороны всего сухопутного фронта крепости, он закончил многие ее сооружения. 17 июля началась осада крепости. Кондратенко проводил целые дни на угрожаемых пунктах, руководя обороной, поднимая дух гарнизона, вселяя в него уверенность в успехе обороны.2 декабря 1904 года разорвавшимся в каземате снарядом Кондратенко был убит. Отличительным свойством Кондратенко было умение воздействовать на дух войск, что рельефно сказалось при отражении нескольких штурмов, когда никто не надеялся уже на успех; он связал сухопутные и морские войска в одно целое, умело направляя их к дружной, совместной работе.

На карте Уссурийского городского округа есть имена исследователей и ученых. Наша

малая Родина - поселок Тимирязевский назван в честь учёного-ботаника К.А. Тимирязева.

Департамент земледелия в 1908 году разрешил Приамурскому управлению государственных имуществ организовать Никольск – Уссурийское опытное поле. Всей земли было отведено 500 десятин, которая вначале состояла только из лугов. Состав администрации: заведующий и его помощник (агрономы). Состав низшего персонала: 4 годовых и 4 летних месячных рабочих, подённые рабочие нанимаются по мере надобности. В 1911 году было 5 построек: дом для заведующего (при нём же контора), дома для рабочих и помощника заведующего, конюшня, амбар, 3 сарая (в виде пристроек) для инвентаря и дров.

Файл:Постройка 1908 -1909гг88.jpg

В 1924 году на базе Уссурийского с/х техникума и Никольск – Уссурийского опытного поля организуется Приморская областная с/х опытная станция. В 1997 году образован Дальневосточный Научно – методический центр Российской Академии сельскохозяйственных наук, который координирует аграрные науки ДВ. По воспоминаниям Пантелеевой М.А. 1918 года рождения в 1937 году в поселке было около 17 домов. В 1937 году научным работникам, приезжавшим работать сюда, давали квартиры с комплектом мебели. Жили тяжело: не было дров, детей в сад не водили, одевали в мешковину. За опоздание на работу на 15 минут нужно было выплачивать 25% от своей и без того маленькой зарплаты. После Великой Отечественной войны на месте котельной был лагерь японских военнопленных (около5лет). По воспоминаниям Рудь Н.М. 1920 года рождения школа находилась в здании, где в настоящее время общежитие, дети там обучались до четвертого класса. В 1948 году дали помещение, где сейчас почта, а затем перевели на хутор до 1967 года. Школа состояла из двух небольших классных комнат, учительской и квадратного коридора с лавками, где на перемене играли ученики. Школьный завтрак стоил 15 копеек, состоял из чая и пирожка. Детей с Лимичёвки возили зимой в школу на санях. С 1968 года учеников стали возить в город на «Северный». В 1967 году открылась школа №30, на 5 км, в которой учились наши ребята до открытия нашей школы (16 сентября 1985 года). В поселке имеется школа исскуств, стоматологическая поликлиника, боулинг exctrem. В 1999 году введен в строй 90-квартирный дом. Свое название поселок Тимирязевский получил в 1968 году в честь ученого-ботаника К. А. Тимирязева. В этом же году двумя скульпторами из Москвы сделан памятник К.А.Тимирязеву и стела на въезде в посёлок.

К. А. Тимирязев (1843 – 1920), русский ученый-ботаник и физиолог растений. Научная и педагогическая работа ученого связана с Петровской земле¬дельческой и лесной академией (ны¬не — сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева) и с Московским университетом. К. А. Тимирязев сделал выдающе¬еся научное открытие в области фотосинтеза. Вся жизнь этого выдающегося уче¬ного, мыслителя и гражданина — пример служения своему народу. Горно-Таежная станция ДВО АН РФ, расположенная в бассейне р. Кома¬ровки, носит и известного русского ученого Владимира Леонтьевича Комарова.

Комаров Владимир Леонтьевич [1(13).10.1869, Петербург — 5.12.1945, Москва] — выдающийся русский ученый, классик естествознания, известный путешест¬венник и исследователь Д. Востока. Результатом этих путешествий яви¬лись капитальные труды «Флора Маньч¬журии» и «Флора полуострова Камчат¬ки», отчеты и очерки, в которых Комаров дает характеристики Даурской, Маньчжур¬ской, Восточно-Сибирской флористических областей, описывает более 2,5 тыс. видов расте¬ний. В 1913 году изучал южные районы При¬морья: окрестности Владивостока, Уссурий¬ский залив, восточный берег озера Ханка, путе¬шествовал по маршруту: с. Яковлевка — урочище Анучино — устье реки Сучан — Уссурийский залив. В опубликованных трудах дал картину развития растительности Южно-Уссурийского края. В последую¬щем ученый продолжал исследование на реке Супутинке, на Приморской горно-таежной станции и в заповеднике «Кедровая падь». При поддержке Комарова в 1916 в Никольско-Уссурийском было создано Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества —1-е научное подразде¬ление по комплексному изучению бо¬гатства Уссурийской тайги,— а в 1932 по его же инициативе это учреждение бы¬ло преобразовано в Горно-таежную станцию. В 1940 году ГТС присвоено имя академика В. Л. Комарова.

По инициативе Комарова в 1932 был организован во Владивостоке Дальневосточный фи¬лиал АН СССР, председателем которого стал академик Комаров. С 1934 руководил созданием 30-том¬ного фундаментального труда «Флора СССР», с 1936 он — Президент АН СССР. Герой Социалистического Труда (1943), дваж¬ды удостоен Государственной премии СССР (1941, 1942). В.Л.Комаров награжден 3 орденами Ленина, медалями.

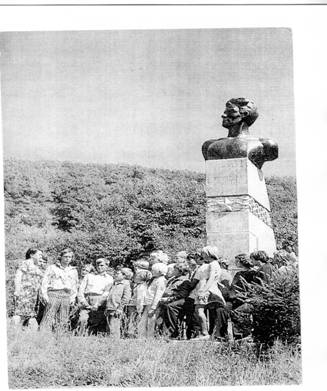

Село Баневурово названо в честь Виталия Баневура, активного участника гражданской

войны. В 1922 г. подпольным бюро РКСМ Приморья Баневур был направлен в Никольск-Уссурийский район, где в се¬лах, контролировавшихся партизанами, вел политико-массовую работу. Создал комсомольскую организацию в селе Кондратеновке. Вместе с бойцами 3-го комсомольско¬го батальона им. К. Либкнехта, действовавшего в районе Кипарисовского стекольного завода и в долине реки Раковки, участвовал в боевых операциях против белогвар¬дейцев. 17 сентября 1922 г. во время налета белогвардейцев на Кондратеновку Баневур был схвачен и зверски замучен. Похоронен на сельском кладбище.

В августе 1950 г. на его могиле установлен небольшой металлический обелиск со звездой. В 1971 г. памятник ре¬конструирован: на высоком постаменте из блоков светло¬-серого гранита установлен бронзовый бюст В. Баневура. (12). В честь В. Баневура названа железнодорожная станция.

Мы гордимся нашими предками, которые внесли значительный вклад в развитие не только Уссурийского городского округа, Приморского края, но и Дальнего Востока.

Список литературы. 1.Библиографический справочник. Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Изд. «Наука».Новосибирск,1979. 2. Города Приморского края. Уссурийск. Изд. «Ворон». Владивосток, 1996 . 3. Гуков Г.В. Чье имя ты носишь растение? 150 кратких биографий. Владивосток, Дальнаука, 2001. 4.Департамент земледелия. Сборник сведений сельскохозяйственных опытных учреждений России. По данным анкеты 1910 года. С-Петербург, 1911. 5. Историко-экономическое описание Приморской области, т. 4. Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области, 1912. 6. Краткий энциклопедический справочник. Приморский край. Владивосток. Изд. ДВГУ, 1997. 7. Леонов Н.И. На берегах Раздольной. Изд. УГПИ, Уссурийск, 2001. 8. Леонов Н.И. На край света за счастьем. КГУП, Уссурийск, 2004.